入国在留審査関係のご相談は申請取次行政書士●Fairway ビザ申請オフィス 横須賀・横浜へ

『FAIRWAY』=『安全航路』

あなたの『安全航路』=『VISA・在留資格・ビザ取得』のために全力サポート

『FAIRWAY(フェアウェイ) VISA・ビザ申請取次オフィス 東京・横須賀・横浜』は、神奈川県のフェアウェイ行政書士事務所の法務省承認出入国在留管理局申請等取次行政書士が運営する、入国在留審査関係手続に特化した外国人と受入法人の為の在留資格ビザ申請サポートサイトです。横浜市、横須賀市、オンライン全国対応可

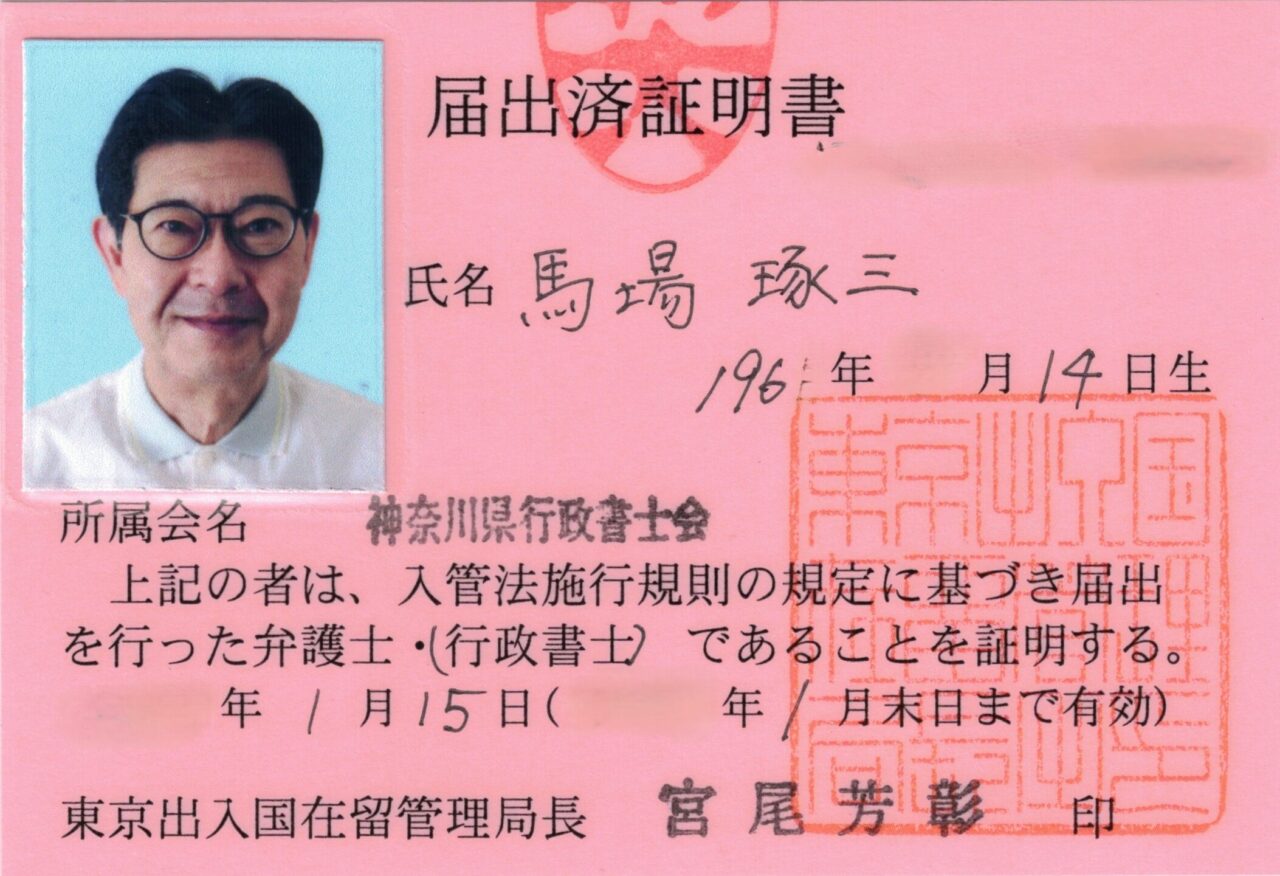

法務省承認出入国在留管理局申請等取次行政書士とは

在留資格(VISA/ビザ)を取得するためには出入国在留管理局(入管)への申請手続が必要になります。原則として、在留を希望する外国人自らが各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。

そこで、「申請等取次行政書士」の出番です。

申請等取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を終了し、検定試験をパスした、入管に届出済みの行政書士で、申請人に代わって申請書等を入管へ提出することが認められた国家資格者・行政書士です。

申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。(日本行政書士会連合会HPより抜粋)

☆どんな申請取次行政書士を選んだら良いでしょうか

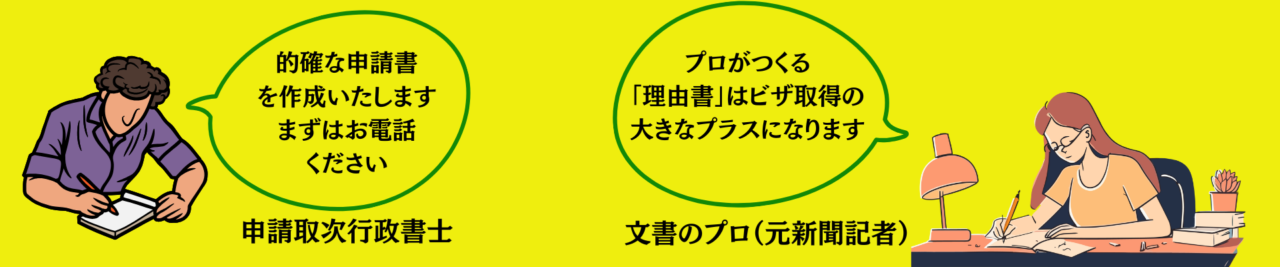

在留資格をスムーズに取得するための鍵は、これから選ぶ行政書士事務所の「取材力」と「文章力」にあります。この二つの「チカラ」の有無を選択基準の一つに加えることをおすすめいたします。

ビザ申請には多くの申請書類が必要です。

その中でも適切な「理由書」の提出はビザ取得の成功率を高める大きなポイントとなります。しかし、公式な提出書類として入管からは案内されていないため、どのような場合に、どのような内容の「理由書」が必要なのか明確ではありません。「理由書」には、申請人(あなた)が「なぜビザを申請するのか?」等について細かく記載しますが、多くの申請人は入管が真に求めている内容を書くことができません。

優秀な行政書士は申請人(あなた)を徹底的に取材し、的確な文章で「理由書」を作成し、ビザ取得の成功率を高めることが可能です。

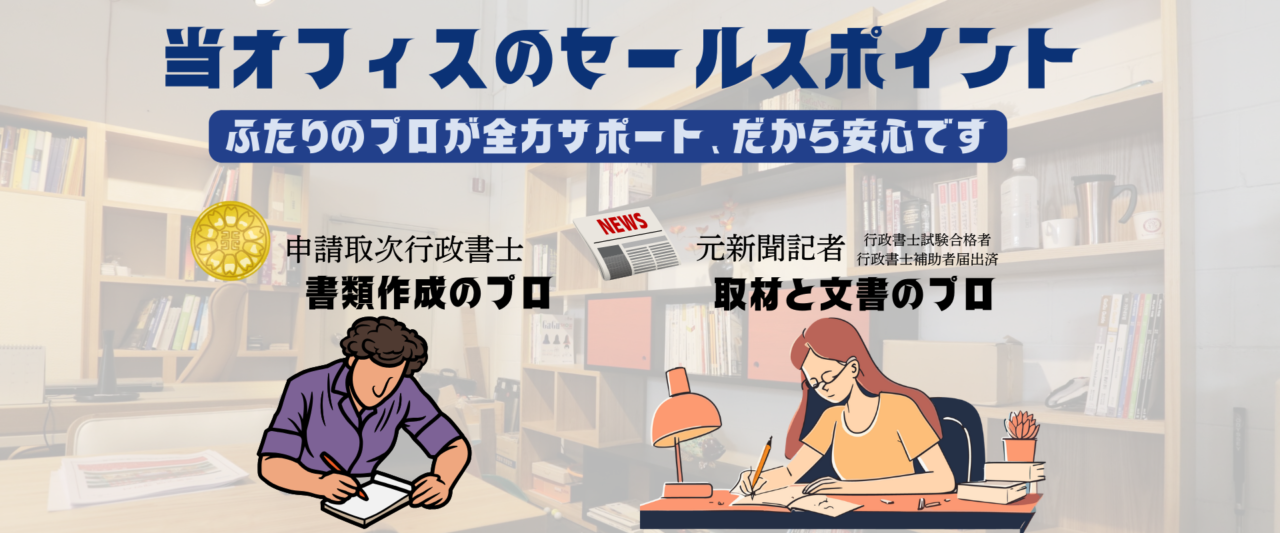

☆申請書類は『法律のプロ』、理由書は『取材と文章のプロ』が担当

フェアウェイ行政書士事務所では、面談は基本的に申請取次行政書士(男性)と行政書士補助者(女性・令和4年度行政書士国家試験合格済)の2名体制で行います。

行政書士補助者は、一般の事務スタッフとは異なり、神奈川県行政書士会に登録されており、行政書士と同じく、守秘義務があります。

また、弊所の行政書士補助者は、新聞記者として長年にわたり活躍し、社会部や政治部で、あるいは地方支局長も経験し、社会に数多くの記事を送り出してきた「取材と文章作成のプロ」です。

「法律のプロ」と「文章のプロ」が全力でバックアップいたします。

☆まずはお電話ください お待ちしています 毎日11:00~18:00

お電話お待ちしています。皆様の在留に関するお悩み等をお話しください。

入国在留審査関係の法律や省令、告示などは大変複雑で、申請書類も非常に多岐にわたります。おひとりで悩まずに私どもにご相談ください。

入国在留審査の成否は人生を左右する大きな分岐点、運命の分かれ道です。私どもは、このことを常に強く認識し、皆様と真摯に向き合います。在留審査を無事に通過した皆様が、いつまでも「フェアウェイ」を歩き続けるために、フェアウェイ行政書士事務所は最善を尽くします。

入国在留審査関係のご相談は申請取次行政書士へ●●Fairway VISA申請オフィス 横須賀・横浜

在留カードお持ちの方はご準備の上、ご連絡ください

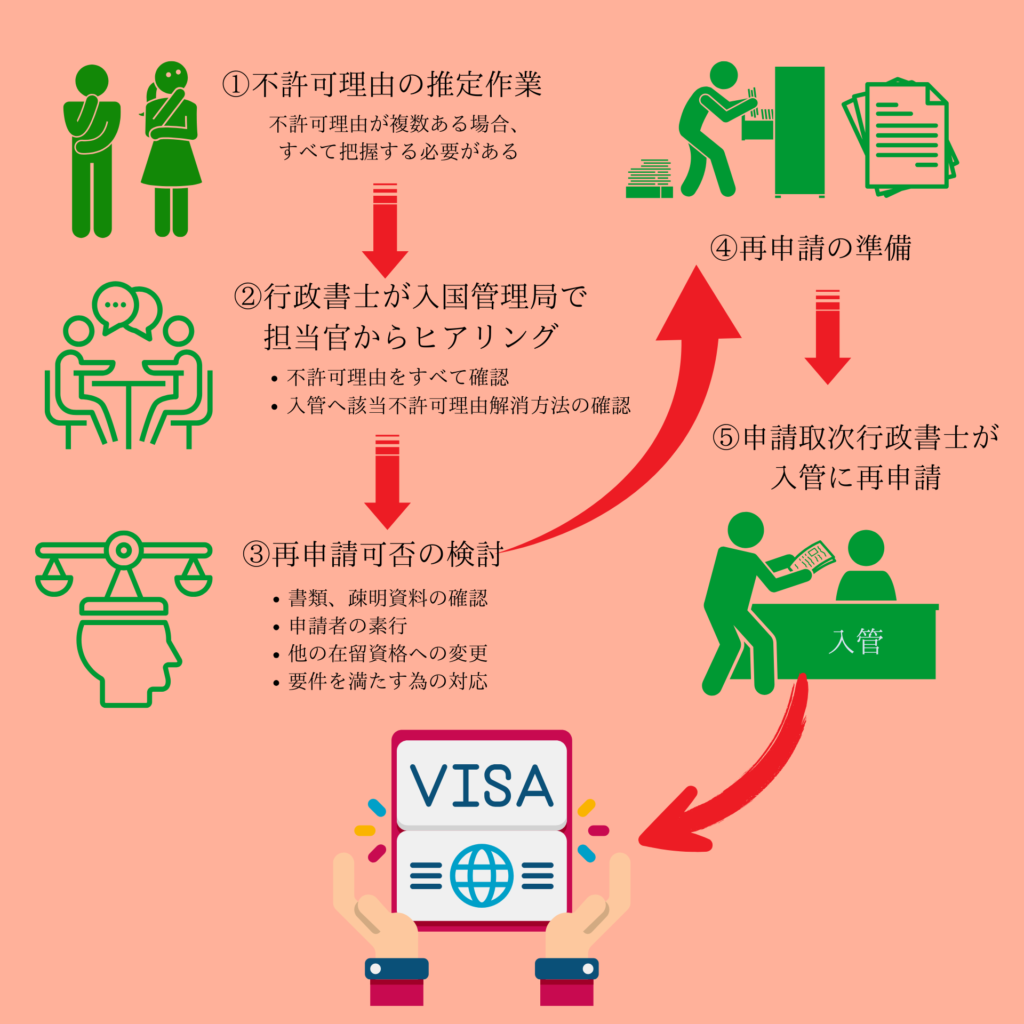

初回申請が不許可でも追加料金なしで再申請します

☆主な取扱ビザ/在留資格関係申請業務/業務報酬額

①在留資格認定証明書交付申請 横須賀市・横浜市/東京入管

対象の在留資格は以下の通りです

公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

行政書士 馬場

行政書士 馬場はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

在留資格認定証明書について教えてください

在留資格認定証明書交付申請手続概要

日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。

なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。

手続対象者

日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)

申請書・必要書類・部数

日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を作成、提出します。

東京出入国在留管理局手数料

手数料はかかりません。

在留資格認定証明書交付申請

業務報酬(経営・管理以外)

120,000円から(税別)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

在留資格認定証明書のご相談は

Fairway VISA申請オフィス 横須賀・横浜へ

②在留期間更新許可申請 横須賀市・横浜市/東京入国在留管理局

対象の在留資格は以下の通りです

公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

在留期間更新許可申請について教えてください

在留期間更新許可申請手続概要

いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。

手続対象者

現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人

申請期間

在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から。ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に、申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。)

手数料

許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付)

在留期間更新許可申請

業務報酬

60,000円から(税別)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

③在留資格変更許可申請 横須賀市・横浜市/東京入国在留管理局

対象の在留資格は以下の通りです

公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

在留資格変更許可申請について教えてください

在留資格変更許可手続概要

いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。

手続対象者

現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)

申請期間

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

手数料

許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付

申請書・必要書類・部数

変更予定の活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出いただきます。

在留資格変更許可申請

業務報酬(経営・管理以外)

110,000円から(税別)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

④永住許可申請 横須賀市・横浜市/東京出入国在留管理局

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

永住許可について教えてください

永住許可申請手続概要

在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。

手続対象者

永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人

申請期間

変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内

申請手数料

- 許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付)

- 在留資格取得の場合は、手数料はかかりません。

永住許可申請申請

業務報酬

150,000円から(税別)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

⑤在留資格取得許可申請 横須賀市・横浜市/東京入国在留管理局

活動資格

公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

在留資格取得許可について教えてください

在留資格取得許可申請手続概要

日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。

国籍の取得について

父も母も外国の国籍である場合、その子どもが日本で生まれたとしても、日本国籍を取得することはできません。このような場合、子どもが生まれたことについて本国へ届け出る手続をしてください。詳しい手続については、父又は母の国籍国の駐日大使館・(総)領事館に問い合わせてください。また、生まれた子どものパスポートも、あわせて発給を受けてください

手続対象者

日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方

手数料

手数料はかかりません

申請書・必要書類・部数

日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書・資料を提出いただきます。

在留資格取得許可申請

業務報酬

60,000円から(税別)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

⑥資格外活動許可申請 横須賀市・横浜市/東京入国在留管理局

はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

資格外活動許可について教えてください

資格外活動初夏申請手続概要

就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です

手続対象者

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人

申請期間

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。

手数料

手数料はかかりません

資格外活動許可申請

業務報酬

15,000円から(税別)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

⑦就労資格証明書交付申請 横須賀市・横浜市/東京入管

はい、フェアウェイ ビザ申請取次オフィスです

就労資格証明書について教えてください

就労資格証明書交付申請手続概要

外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。

手続対象者

就労することが認められている外国人

申請期間

就労資格証明書の交付を受けようとするとき

手数料

交付を受けるときは1,200円が必要です。(収入印紙で納付)

就労資格証明書交付申請

業務報酬

110,000円から(税別)

※フェアウェイ VISA申請取次オフィス 横須賀・横浜 アジア課対応アジア諸国:中華人民共和国、中華民国、韓国、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ

まずはお気軽にお電話ください お待ちしております

入国在留審査関係のご相談は申請取次行政書士へ●●Fairway VISA申請オフィス 横須賀・横浜

メールでもお問い合わせいただけます

「VISA/在留資格」「国際 」に関するQ&A(日本行政書士会連合会HPより抜粋)

日本での永住は、永住を希望すれば誰でも許可されるのでしょうか?

入国管理局に対して永住申請をし、永住許可を受けることによって可能です。ただし、日本は「移民政策」を採用していません。つまり、最初から(新規入国時)は許可されないことに注意してください。端的に申しますと、すでに日本に在留している外国人で、一定の要件を満たす必要があるのです。

- 在留年数が基準を満たすか(継続した在留年数が10年以上で、現在取得している資格が最長であるか)

- 生計維持能力が充分か(日本で生活する上で支障をきたさない額が確保可能か)

- 素行が善良か(日本法に対する遵法精神)

- 身分に基づく資格からの変更なら、身分証明可能か

- 手数料として8,000円必要(印紙で納付)

これらは最低の要件です。

日本の国籍を取得したいと思っています。日本国籍の取得について教えて下さい。

貴方のように自分の意志で日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化は法務大臣に「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。

しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を充足した者に対して法務大臣の許否の判断が下されるものです。

帰化はその条件の程度により普通帰化(法5条)と、簡易帰化(法6条,7条)それに大帰化(法9条)の3種類があります。

普通帰化は一般の外国人を対象とした条件であり、簡易帰化はわが国に特別の血縁又は地縁のある外国人(日本人の配偶者など)を対象としています。

帰化の条件としては(1)居住条件、(2)能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件等があります。

フィリピンから10年前に来日しました。日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。そこで、日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか?

日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。

- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

- 20歳以上で、かつ、自分の国の法律(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。)

ただし、未成年者の場合は、親が帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、親と未成年の子供が同時に帰化許可申請をすることが可能です。 - 素行が善良であること。

これは前科や非行歴、納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。 - 自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族の資産・技能によって生計を営むことができること。

- 無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。

- 政府を暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。

帰化申請には1年以上かかるのが普通です。申請後も交通違反や税金の滞納など、行動に十分な注意を払って下さい。また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。なお、日本人と結婚している場合は

私は、先日駐車違反で青キップを切られました。これから帰化申請は可能でしょうか?

帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあります。

交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。

ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官に具体的な内容を相談され、指示をあおぐと良いでしょう。

違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」と指示が出されることもあります。

私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。このような場合でも帰化できるでしょうか?

申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。今日では通常の生活が営める収入や財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。

申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?

許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。

ただ、実際は申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。

また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、1年程度が多いようです。

私は日本人男性です。今回、中国在住の中国人女性と婚姻しました。日本で一緒に住むために彼女を日本に呼び寄せたいのですが、どのような手続をすればよいのでしょうか?

婚姻手統も済んでいるようであれば、まず、あなたが入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。

無事、証明書が交付されたならば、それを中国にいる奥さんに送り、奥さんはそれを持って在中国の日本領事館指定の代理機関を通じて在中国の日本領事館で査証(ビザ)の申請を行います。

査証(ビザ)が出ましたら、査証(ビザ)のシールが貼られた旅券(パスポート)と上記の「在留資格認定証明書」を持って日本に入国することになります。

「在留資格認定証明書」の有効期限は3ヵ月です。

そして、問題がなければ、日本上陸時に「日本人の配偶者等」の在留資格の証印のシールを貼ってくれますので、以後日本で在留することができるようになります。

私は日本人女性です。結婚しようと考えている男性が「短期滞在」の在留資格で韓国から日本に来ています。彼が結婚ビザを取得するには、一度、韓国に帰らなければいけないでしょうか?

韓国に帰らなくても結婚ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)へ変更できる場合がありますので、一度、入国管理局で確認をされるのがよいでしょう。

その場合は、彼の在留期限までに、日本での婚姻手続と入国管理局への「在留資格変更許可申請」をする必要がありますので、できる限り早く在日本の韓国領事館等で彼の「基本証明書」と「婚姻関係証明書」を取得して、それらの日本語訳の翻訳文を添えて、役所にて婚姻届を提出して下さい。

届出が受理されましたら、婚姻事項の記載されたあなたの戸籍謄本、その他必要書類を持って、入国管理局に彼の在留資格「短期滞在」を「日本人の配偶者等」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行って下さい。

私は韓国人女性です。日本人男性と結婚して8年になりますが、今回離婚をすることになりました。二人の間に子供が一人います。子供は私が引き取って育てたいと考えていますが、日本で子供と一緒に暮らすことはできるでしょうか?

まず、あなたが子供の親権者となるように、離婚の協議において定め、かつ、離婚届書にその旨を記載するようにして下さい。

あなたの場合のように、未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養する場合で、親権者であり、その子を養育、監護する場合には「定住者」としての在留資格を取得できる可能性があります。

離婚後は、できる限り早く、現在の在留期限が来るまでに、あなたの在留資格を「定住者」に変更してもらうように「在留資格変更許可申請」を行って下さい。

私はフィリピン人女性です。日本人男性と結婚して4年になりますが、生涯を日本で暮らしていきたいと考えています。永住のビザを取ることはできるでしょうか?

最低限下記のような条件を満たす必要があります。

- 実体を伴った婚姻が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本で在留していること。

- 現在有している「日本人の配偶者等」の在留期間が最長のもの、つまり「3年」となっていること。

それ以外についても、あなたの永住が日本国の利益に適合するかどうかを法務大臣が総合的に判断することになります。

以上を踏まえた上で「永住者」の在留資格の許可を申請する場合は.入国管理局に必要書類を確認の上、それらを添えて「永住許可申請」を行って下さい。

私は中国人女性です。日本人の彼と結婚して3年以上継続して日本で生活しています。日本国籍を取得したいと思いますが、日本に住んで5年以上経たないと帰化はできないでしょうか?

あなたの場合は、日本人男性と結婚して3年以上継続して日本に住んでいますので、そうでない一般的な方の帰化の許可とは異なり、居住条件が緩和されています。 あなたの場合のように、「日本国民の配偶者」である場合は、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有していればよいのです。 ただし、素行条件(交通違反や納税義務等)や生計条件(生活能力があること)等、その他の帰化条件も合わせて満たす必要があります。

ビザ(査証)とは何ですか?

「査証」は英語で「VISA(ビザ)」と呼ばれ、外務省の在外公館において発給されるものです。

「査証」とは、本邦に入国しようとする外国人の所持する旅券(パスポート)に付与される入国のための推薦状のようなものです。

実際入国する場合にそのビザを基に入国管理局が審査をしてその外国人に在留資格を与え、上陸の許可をします。

従ってビザがあるからといって必ず日本に上陸できるとは限りません。

観光ビザで働けますか?

観光ビザで日本に入国すると「短期滞在」の在留資格が与えられます。

「短期滞在」は日本において収入を伴う事業を運営したり、また、報酬を得る活動に従事することはできません。

従って働くことはできません。

但し、賞金や謝礼等の報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。

私は飲食店を経営していますが、留学生をアルバイトとして雇うことになりました。日本の学生と同じ条件で雇用して問題はありませんか?

留学生の在留資格は、日本語学校で日本語を学んだり、大学や専門学校等で学ぶ「留学」の在留資格があります。

留学生がアルバイトをするには、入国管理局で資格外活動許可を得ておく必要があり、雇用する際には、その学生が資格外活動許可を得ているかどうかを確認しておくほうが良いでしょう。

その上で、資格外活動許可を得てアルバイトできる時間は、留学生(研究生や聴講生を除く)は1週について28時間以内です(長期休暇中は1日8時間以内)。

また、留学生は、風俗営業店でのアルバイトは許可されません。

今度大学を卒業する留学生をコンピュータープログラマーとして採用したいのですが、何か手続をする必要はありますか?

理系の学部・学科を卒業する留学生を採用する場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格の変更をしなければなりません。

コンピュータープログラマーとして働くのですから、大学でコンピューター関係を専攻したか、コンピューターに関係する科目を履修したことが必要です。

今日あらゆる分野でコンピューターの知識・技術が必要とされますので、文系の学部・学科を卒業してもプログラムの内容によっては就職が可能な場合もあります。

この場合は「技術・人文知識・国際業務」となります。

私は中華料理店を経営しています。「技能」の在留資格を持つ外国人を採用することになりましたが、コックとして働くことを許可された外国人ですから、このまま採用しても問題はありませんね?

既に「技能」の在留資格を認められた外国人ですので、仕事内容が同じであれば採用しても問題ありません。

しかし、入管は前の職場(中華料理店)で働くことを前提に許可をしています。

新しいお店が「技能」の在留資格を認めるに足る条件を満たしているのか、雇用契約はどうなっているのかなど入管は分かりません。

期間更新がまだかなり先であれば、就労資格証明書を申請して下さい。

交付されれば安心して働けます。

私は、英会話教室を経営しています。今度英会話教師として採用するアメリカ人の在留資格を確認したところ「短期滞在」でした。在留資格変更の申請をすればよいでしょうか?

英会話教師として働く場合、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格が該当します。

その外国人が大学を卒業しているか、語学教師として3年以上の経験を有していることが必要です。

また「短期滞在」からの在留資格変更は、身分事項の変更等、やむを得ない特別の事情がなければ許可されません。

在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

私はロシア人で、日本の中古自動車部品の買付にクラスノヤルスクから「短期滞在」90日で来日しました。後20日程で在留期間が終わりますが、重要な取引が終わっていません。できましたら在留期間を60日ほど延長して欲しいのです。いったん帰国して、もう一度来日することは経済的時間的に大変な負担となります。延長はだめでしょうか?

「短期滞在」での入国者は、在留資格の変更も在留期間の延長(更新)も認められないのが原則です。

以前は、あなたのようにビザを取得して入国し、延長を求めることにつき納得できる理由があり、国が遠いため帰国・再来日が容易でないなどの事情から、期間の更新が認められる場合もありました。

しかし現在は病気などで帰国できない特別な事情がないかぎり、延長は認められません。

入国在留審査関係のご相談は申請取次行政書士へ●●Fairway VISA申請オフィス 横須賀・横浜

事務所アクセス

| 所在地 | 〒239-0802 神奈川県横須賀市馬堀町1-3-11 石渡荘101号室 |

| 電 話 | 046-874-7328 080-1237-8911 |

| F A X | 046-874-7398 |

| メール | info@fairwaygyosho.com |

| 交 通 | 京浜急行本線 馬堀海岸駅 徒歩約7分 |

| 事務所まで横浜駅より約45分(電車+徒歩) |

行政書士プロフィール

| 行政書士氏名 | 馬場 琢三 (ばば たくぞう) |

| 行政書士事務所名 | フェアウェイ行政書士事務所 |

| 日本行政書士会連合会登録番号 | 第24090027号 |

| 神奈川県行政書士会会員番号 | 第6504号 |

| 学歴 | 聖光学院高等学校(横浜) 早稲田大学 商学部 |

| 所属会等 | 東京出入国在留管理局届出済申請等取次行政書士 公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員 |

| 行政書士補助者氏名 | 馬場 亮子 (ばば りょうこ) |

| 行政書士試験合格番号 | 令和4年度 第2879号 |

| 他の資格 | 日商簿記検定2級 |

| 神奈川県行政書士会補助者登録番号 | 第24090027号の1 |

| 学歴 | 三輪田学園高等学校(東京) 早稲田大学 政治経済学部 経済学科 |

| 職歴 | 株式会社高知新聞社編集局 同政治部記者 同社会部記者 同清水支局支局長 |

入国在留審査関係のご相談は申請取次行政書士へ●●Fairway VISA申請オフィス 横須賀・横浜

入国在留審査関係のご相談は申請取次行政書士へ●●Fairway VISA申請オフィス 横須賀・横浜

在留資格該当性・上陸許可基準・立証資料・在留期間案内

技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)申請取得案内

在留資格該当性

本邦において行うことができる活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

対象となる主な職種

技師、事務職員、通訳・翻訳者、語学指導者、広報、宣伝、販売、海外取引、服飾又は室内装飾に係るデザイン、商品開発などの従事者

上陸許可基準

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。 1 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。 イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関して法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。 ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。 2 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。 イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。 3 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

立証資料

(1) 所属機関(契約を締結し業務に従事する機関)の分類 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、契約を締結する本邦の公私の機関をカテゴリー1がら4に分類し、それに応じて申請の際に提出しなければならない立証資料に差を設けいている。 (2) 所属機関の分類 【カテゴリー1】 次のいずれかに該当する機関 ・日本の証券取引所に上場している企業 ・保険業を営む相互会社 ・日本又は外国の国・地方公共団体 ・独立行政法人 ・特殊法人・許可法人 ・日本の国・地方公共団体の許可した公益法人 ・法人税法別表1に掲げる公共法人 ・高度専門職基準省令1条1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業 ・その他「一定の条件を満たす企業等」 【カテゴリー2】 次のいずれかに該当する機関 ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 ・カテゴリー3への該当性を立証する資料を提出し、かつ、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関 【カテゴリー3】 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 【カテゴリー4】 ・カテゴリー1から3までのいずれにも該当しない団体・個人 (3)カテゴリー該当性に関する立証資料 【カテゴリー1】 ・会社四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) ・主務官庁から設立の許可又は許可を受けたことを証明する文書(写し) ・高度専門職基準省令1条1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業であることを証明する文書 ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書 【カテゴリー2】 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書 【カテゴリー3】 ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 【カテゴリー4】 以上のカテゴリーに該当する旨立証することができない団体・個人は、カテゴリー4に該当することになるので、特段の立証手段は必要ない。 (4)申請の際に提出を要する立証資料 ア 新たに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) {全カテゴリー共通} (ア)申請書 (イ)写真1葉 16再未満の者は不要 (ウ)専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者 当該称号を授与されたことを証明する文書 1通 そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、 認定学科修了証明書 1通 (エ)派遣契約に基づいて就労する場合 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通 (オ)在留資格認定証明書交付申請の場合には返信用封筒 1通 (カ)在留資格変更許可申請の場合には旅券及び在留カードの提示など (キ)在留資格取得許可申請の場合には、以上にほかに、以下の区分によりそれぞれに定める書類1通 ① 日本国内で日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類 ② ①以外の者で在留資格の取得を必要とする者:その事由を証する書類 {カテゴリー共通資料に加えてカテゴリー3及び4において提出を要する資料} (ク)申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 ① 労働契約を締結する場合 労基法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 ② 日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通 ③ 外国法人の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 (ケ)申請人の学歴及び職歴等を証明する文書 ① 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 ② 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 ⅰ 大学等の卒業証明書又は大学を卒業したことと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。 ⅱ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校の証明書を含む) 1通 ⅲ IT技術者の場合は、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通 ⅳ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を有することを証明する文書 1通 (コ)登記事項証明書 1通 (サ)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通 (シ)直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通 {以上に加えてカテゴリー4の機関を所属機関とする場合に提出を要する資料} (ス)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 ① 源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 ② 上記①を除く機関の場合 ⅰ 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 ⅱ 次のいずれかの資料 ・直近3か月分給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 ・源泉所得後の納期の特定制度の適用を受けている場合は、その旨を明らかにする資料 1通 イ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人が、在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) {全カテゴリー共通} (ア)申請書 (イ)写真1葉 16歳未満は不要 (ウ)旅券及び在留カードなど (エ)派遣契約に基づいて就労する場合 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料 {カテゴリー共通資料に加えて所属機関がカテゴリー3又は4に属する機関である場合に提出を要する資料} (オ)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 カテゴリー3又は4に属する企業等に転職後の初回の在留期間更新許可申請の場合は、上記資料に加え、以下の資料も併せて提出のこと(所属機関がカテゴリー3に属する機関である場合は、提出書類(コ)は不要)。 (カ)申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 ① 労働契約を締結する場合 労基法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 ② 日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通 ③ 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 (キ)登記事項証明書 (ク)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 ① 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内所 1通 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通 (ケ)直近の年度の決算書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通 {カテゴリー4に属する機関への転職の場合は、さらに、次の資料} (コ)前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 ① 源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 ② 上記①を除く機関の場合 ⅰ 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 ⅱ 次のいずれかの資料 ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通 ・源泉所得税の納期の特例制度の適用を受けている場合は、その旨を明らかにする資料 1通

在留期間

5年、3年、1年又は3か月

手数料

在留資格認定証明書交付及び在留資格取得許可の場合発生せず。 在留資格変更許可及び在留期間更新許可の場合4,000円

技能実習ビザ/申請取得案内

在留資格該当性

1 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習法第8条第1項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第1号に規定する第1号企業単独型技能実習に係るものに限る)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識に係る業務に従事する活動 ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第1号に規定する第1号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 2 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第2号に規定する第2号企業単独型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第2号に規定する第2号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 3 次のイ又はロのいずれかに該当する活動 イ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第2項第3号に規定する第3号企業単独型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ 技能実習法第8条第1項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第2条第4項第3号に規定する第3号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

対象となる主な者

「人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力推進」の目的で受け入れられた技能実習生

上陸許可基準

本邦において行おうとする活動に係る技能実習計画(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第8条第1項に規定する技能実習計画をいう。)について、同項の認定がされていること。

立証資料

ア 新たに「技能実習」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請)※在留資格変更許可として想定さているのは、「技能実習1号」から「同2号」、「同2号」から「同3号」への変更許可申請のみ。 (ア)申請書 (イ)写真1葉 16歳未満の者は不要 (ウ)技能実習法8条1項の認定を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 1通 (エ)在留資格変更許可申請及び同取得許可申請の場合には、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通 (オ)在留資格認定証明書交付申請の場合には返信用封筒 1通 (カ)在留資格変更許可申請の場合には旅券及び在留カードなど、同取得許可申請の場合には旅券など (キ)在留資格取得許可申請の場合には、以上のほかに、以下の区分によりそれぞれに定める書類1通 ① 日本国内で日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類 ② ①以外の者で在留資格の取得を必要とする者:その事由を証する書類 イ 「技能実習」の在留資格をもって在留する外国人が、在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) (ア)申請 (イ)写真1葉 16再未満の者は不要 (ウ)旅券及び在留カードなど (エ)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通

在留期間

ア 「技能実習1号」の場合にあっては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 イ 「技能実習2号」又は「技能実習3号」の場合にあっては、2年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

手数料

在留資格認定証明書交付及び在留資格取得許可の場合は発生せず。 在留資格変更許可及び在留期間更新許可の場合は4,000円

日本人の配偶者等ビザ・結婚ビザ/申請取得案内

在留資格該当性

日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 次の者が該当する。 1 日本人の配偶者 2 日本人の特別養子 3 日本人の子として出生した者

立証資料

(1)外国人(申請人)が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合

ア 新たに「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請) (ア) 申請書 (イ) 写真1葉 16再未満の者は不要 (ウ) 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合は、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書を提出のこと。 (エ) 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通 ※申請人とその日本人の配偶者との婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可 (オ) 日本での滞在費を証明する資料 ①申請人の滞在費を支弁する者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ②その他 ※入国後間もない場合や転居等により、①の滞在費用を証明できない場合は、以下の資料を提出のこと ⅰ 預貯金通帳の写し 適宜 ⅱ 雇用予定証明書又は採用通知書(日本の会社発行のもの) 適宜 ⅲ 上記ⅰ又はⅱに準ずるもの 適宜 (カ) 配偶者(日本人)の身元保証書 1通 ※身元保証人には日本に居住する配偶者(日本人)がなること (キ) 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 (ク) 質問書 1通 (ケ) 夫婦間の交流が確認できる資料 ①スナップ写真 2~3葉 ②その他 ・SNS記録 ・通話記録 (コ) 在留資格認定証明書交付申請の場合には返信用封筒 1通 (サ) 在留資格変更許可申請の場合には旅券及び在留カードなど、同取得許可申請の場合には旅券など (シ) 在留資格取得許可申請の場合には、以上のほかに、以下の区分によりそれぞれ定める書類1通 ①日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類 ②出生した者:出生したことを証する書類 ③①及び②以外の者で在留資格の取得を必要とする者:その事由を証する書類 イ 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が、在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) (ア) 申請書 (イ) 写真1葉 16再未満の者は不要 (ウ) 旅券及び在留カードなど (エ) 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通 ※申請人との婚姻事実の記載があるもの (オ) 日本での滞在費用を証明する資料 ①申請人の滞在費用を支弁する者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 ※申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出のこと ②その他 ※入国後間もない場合や転居等により、①の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料を提出のこと ⅰ 預貯金通帳の写し 適宜 ⅱ 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜 ⅲ 上記ⅰ又はⅱに準ずるもの 適宜 (カ) 配偶者(日本人)の身元保証書 1通 (キ) 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通 (2) 外国人(申請人)が日本人の子として出生した実子・特別養子である場合 ア 新たに「日本人の配偶者等」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可及び在留資格所得許可の申請) (ア) 申請書 (イ) 写真1葉 16歳未満の者は不要 (ウ) 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通 (エ) 日本で出生した場合は次の①又は②のいずれかの文書 1通 ①出生届受理証明書 ②認知届受理証明書 (オ) 海外で出生した場合は次の①又は②のいずれかの文書 1通 ①出生国の機関から発行された出生証明書 ②出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書 (カ) 特別養子の場合は次の①又は②のいずれかの文書 1通 ①特別養子縁組届出受理証明書 ②日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 (キ) 日本での滞在費用を証明する資料 ①申請人の滞在費用を支弁する者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通 ②その他 ※入国後間もない場合や転居等により、①の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料を提出のこと ⅰ預貯金通帳の写し 適宜 ⅱ雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) ⅲ上記ⅰ又はⅱに準ずるもの 適宜 (ク) 身元保証書 1通 (ケ) 在留資格認定証明書交付申請の場合には返信用封筒 1通 (コ) 在留資格変許可申請の場合には旅券及び在留カードなど、同取得許可申請の場合には旅券など (サ) 在留資格取得許可申請の場合には、以上のほかに、以下の区分によりそれぞれ定める書類1通 ①日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類 ②出生した者:出生したことを証する書類 ③①及び②以外の者で在留資格の取得を必要とする者:その事由を証する書類 イ 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が、在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請) (ア) 申請書 (イ) 写真 1葉 16歳未満は不要 (ウ) 旅券及び在留カードなど (エ) 日本での滞在費用を証明する資料 ①申請人の滞在費用を支弁する者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通 ②その他 ※入国後間もない場合や転居等により、①の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料を提出のこと ⅰ預貯金通帳の写し 適宜 ⅱ雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) ⅲ上記ⅰ又はⅱに準ずるもの 適宜 (オ) 身元保証書 1通 (カ) 申請人の親又は養親である日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

在留期間

5年、3年、1年又は3か月

手数料

在留資格認定証明書交付及び在留資格取得許可の場合、発生せず。 在留資格変更許可及び在留期間更新許可の場合、4,000円

留学ビザ/申請取得案内

在留資格該当性

本邦において行うことができる活動

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

対象となる主な者

列挙された機関又はそのなかに設けられた課程に所属して学ぶ児童、生徒、学生

上陸許可基準

上陸許可基準省令の説明

1 申請人が次のいずれかに該当していること。

イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校又は専修学校の専門課程に入学して教育を受けること(専ら日本語教育を受ける場合又は専ら夜間通学して若しくは又は通信により教育を受ける場合を除く。)。

ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受けること。

ハ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程に入学して専ら日本語教育を受けること又は高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校、若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程若しくは各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。

2 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。

2の2 申請人が教育を受けようとする教育機関が、当該教育機関において教育を受ける外国人の出席状況、法第19条第1項の規定の遵守状況、学習状況を適正に管理する体制を整備していること。

3 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第1号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間に10時間以上聴講すること。

4 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。

4の2 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。

イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること。

ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合には、年齢が14歳以下であること。

ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。

ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。

5 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。

イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの(以下この項において「告示日本語教育機関」という。)若しくは認定日本語教育機関に置かれた留学のための課程において1年以上の日本語教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けた者であること。

ロ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

6 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校、専修学校、各種学校又は設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語教育を受けようとする場合は、当該教育機関が告示日本語教育機関又は認定日本語教育機関であること(当該教育機関が認定日本語教育機関である場合にあっては、留学のための課程において日本語教育を受けるものに限る。)。

7 (削除)

8 申請人が設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

立証資料

① 大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校

ア 新たに「留学」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請)

{すべての区分共通の立証資料}

(ア) 申請書

(イ) 写真1葉 16歳未満の者は不要

(ウ) 提出書類一覧表及び各種確認書

(エ)-1 在留資格認定証明書交付申請の場合

① 返信用封筒 1通

② 旅券の身分事項の記載された頁の写し及び追記欄に記載がある旅券においては、追記欄のある頁の写し

(エ)ー2 在留資格変更許可申請の場合には旅券及び在留カードなど、同取得許可申請の場合には旅券など

(エ)-3 在留資格変更及び同取得許可の申請の場合には、申請時の在留資格に該当する活動に関する資料

例:就労資格の場合は給与明細の写し、源泉徴収票など

(オ) 研究内容を証する文書

※大学等において、専ら聴講によらない研究生として受け入れられる場合に必要

(カ) 履修届の写し又は聴講科目及び聴講時間を証する文書

※大学等において、聴講生、科目等履修生、専ら聴講による研究生として受け入れられる場合で、申請時に決定している場合に必要

(キ) 大学の管理体制を説明した文書

※大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において、専ら夜間通学して教育を受ける場合に必要

(ク) 認定不交付処分又は在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明及び資料

{非適正校の場合は更に次の資料}

(ケ) 日本語能力に係る資料

※外国の大学、短期大学又は大学院を卒業し、その卒業証明書を提出する場合は不要。

(コ) 経費支弁書

(サ) 預金残高証明書(原本)

(シ) 過去1年間の資金形成を明らかにする資料

{滞在費を他人支弁とする場合}

(ス) 経費支弁者と申請人の関係を立証する資料

(セ) 経費支弁者の職業を立証する資料

(ソ) 過去1年間の経費支弁者の収入を立証する資料

(タ) 奨学金の給付に関する証明書

(チ) 在留資格取得許可申請の場合には、以上の他に、以下の区分によりそれぞれ定める書類1通

① 日本国内で日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類

② ①以外の者で在留資格の取得を必要とする者:その事由を証する書類

イ 「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在留機関経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請)

(ア) 申請書

(イ) 写真1葉 16歳未満の者は不要

(ウ) 旅券及び在留カードなど

(エ) 提出書類一覧表及び各種確認書

(オ) 出席証明書(発行可能な場合)、成績証明書及び卒業証明書(直近の在留許可の申請時以降に在籍したすべての教育機関に係る証明)

(カ) 研究内容を証する文書 ※大学等において、専ら聴講によらない研究生として受け入れられる場合に必要

(キ) 履修届の写し又は聴講科目及び聴講時間を証する文書 ※大学等において、聴講生、科目等履修生、専ら聴講による研究生として受け入れられる場合で、申請時に上記のことが決定しているときに必要

(ク) 大学の管理体制を説明した文書 ※大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において、専ら夜間通学して教育を受ける場合に必要

(ケ)在学証明書

(コ)滞在費支弁に関する申告書 ※適正校(クラスⅡ)及び非適正校の別表非掲載国・地域においては常に必要。適正校(クラスⅠ)並びに適正校(クラスⅡ)及び非適正校の別表掲載国・地域出身者においては、直近の在留期間更新許可申請時において、資格外活動許可に係る指導を受けている場合に限り必要

{滞在費を本人が支弁する場合}

※下記(サ)及び(シ)に関しては、直近の在留期間更新許可申請時において、資格外活動許可に係る指導を受けている場合で、本邦での資格外活動許可により得た収入や報酬を滞在費支弁に充てているときに必要。 ただし、非適正校の別表非掲載国・地域の出身者においては、本邦での資格外活動許可により得た収入や報酬を滞在費支弁に充てている場合に必要

(サ) 直近の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アルバイトを1年以上行っている場合) ※1年間の総収入及び納税状況の両方が記載されていればアルバイトによる収入等に係る記載がある預金通帳の写し等でも可

(シ) 給与明細の写し(アルバイトを行ったのが1年未満である場合) ※アルバイトによる収入等に係る記載がある預金通帳の写しでも可

(ス) 本国での収入又は資産の額を証明する資料 ※直近の在留期間更新許可申請時において、資格外活動許可に係る指導を受けている場合に限り必要。ただし、非適正校で別表非掲載国・地域の出身者のおいては指導事実の有無に関わらず必要。

{滞在費を他人が支弁する場合}

※下記(セ)及び(ソ)に関しては、直近の在留期間更新許可申請時において、資格外活動許可に係る指導を受けている場合に限り必要。ただし、非適正校で別表非掲載国・地域の出身者においては指導事実の有無にかかわらず必要。

(セ) 送金証明書 ※経費を送金により受け取る場合に必要

(ソ) 携行者の身分を証する資料 ※経費を携行して持参した者から受け取る場合に必要

(タ) 経費支弁者との関係を明らかにする資料

(チ) 経費支弁者の収入を証明する資料 ※本邦に居住する者が経費支弁者となる場合で、直近の在留期間更新許可申請時において、資格外活動許可に係る指導を受けているときに必要。ただし、非適正校で別表非掲載国・地域は、本邦に居住する者が経費支弁者となる場合に必要

(ツ) 奨学金の給付に関する証明書 ※直近の在留諸申請以降、新たに奨学金の給付を受ける場合に必要。ただし、国費留学制度によるものを除く。

② 専修学校、各種学校、設備及び編成に関して各種学校に準ずる教育機関(告示・認定日本語教育機関を除く。)

ア 新たに「留学」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請)

{共通の立証資料}

(ア) 申請書

(イ) 写真1葉 16歳未満は不要

(ウ) 提出書類一覧表及び各種確認書 ※所属機関が申請書を提出する場合は任意

(エ)ー1 在留資格認定証明書交付申請の場合

① 返信用封筒 1通

② 旅券の身分事項の頁の写し及び追記欄に記載がある旅券においては、追記欄の写し

(エ)-2 在留資格変更許可申請の場合には旅券及び在留カードなど、同取得許可申請の場合には旅券など

(エ)ー3 在留資格変更及び同取得許可の申請の場合には申請時の在留資格に該当する活動に関する資料

(オ) 日本語能力に係る資料

(カ) 認定不交付処分又は在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明及び資料

(キ) 在留資格変更許可申請の場合には申請時の在留資格に該当する活動に関する資料

(ク) 在留資格取得許可の申請の場合には、以上の他に、以下の区分によりそれぞれ定める書類1通

① 日本国内で日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類

② ①以外の者で在留資格の取得を必要とする者:その事由を証する書類

{適正校(クラスⅡ)及び非適正校の場合は更に次の資料}

(ケ) 経費支弁書

(コ) 預金残高証明書

(サ) 奨学金の給付に関する証明書

{非適正校の場合は更に次の資料}

(シ) 最終学校の卒業証明書

(ス) 経費支弁者と申請人の関係を立証する資料

(セ) 過去1年間の資金形成経緯を明らかにする資料

(ソ) 経費支弁者の職業を立証する資料

(タ) 過去1年間の経費支弁者の収入を立証する資料

イ 「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請)

(ア) 申請書

(イ) 写真1葉 16歳未満の者は不要

(ウ) 旅券及び在留カードなど

(エ) 提出資料一覧表及び各種確認書

(オ) 在学証明書

(カ) 出席証明書、成績証明書及び卒業証明書

(キ) 日本語能力に係る資料

(ク) 滞在費支弁に関する申告書 ※適正校(クラスⅡ)及び非適正校の別表非掲載国・地域の出身者においては常に必要。適正校(クラスⅠ)並びに適正校(クラスⅡ)の及び非適正校の別表掲載国・地域出身者においては、直近の在留期間更新許可申請時において、資格外活動許可に係る指導を受けている場合に限り必要

{滞在費を本人が支弁する場合}

※下記(ケ)及び(コ)に関しては、直近の在留期間更新許可申請時において、資格外活動許可に係る指導を受けている場合で、本邦での資格外活動許可により得た収入や報酬を滞在費支弁に充てているときに必要

(ケ) 直近の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アルバイトを1年以上行っている場合)

(コ) 給与明細書の写し

(サ) 本国での収入又は資産の額を証明する資料

※非適正校で別表非掲載国・地域の出身者においては常に必要。それ以外の場合は、直近の在留期間更新許可申請時において資格外活動許可に係る指導を受けているときのみ必要。

{滞在費を他人支弁とする場合}

※下記(シ)及び(ス)に関しては、非適正校で別表非掲載国・地域の出身者においては常に必要。それ以外の場合は、直近の在留期間更新許可申請時において資格外活動許可に係る指導を受けているときに限り必要

(シ) 送金証明書

(ス) 携行者の身分を証する資料

(セ) 経費支弁者との関係を明らかにする資料 ※直近の在留諸申請時から変更が生じている場合に限り必要

(ソ) 経費支弁者の収入を証明する資料 ※適正校(クラスⅠ)並びに適正校(クラスⅡ)及び非適正校の別表掲載国・地域の出身者においては、本邦に居住するものが経費支弁者となる場合、かつ、資格外活動許可に係る指導を受けている場合に限り必要

(タ) 奨学金の給付に関する証明書 ※直近の在留諸申請時以降に、新たに奨学金の給付を受けるときに必要

③ 日本語教育機関、準備教育機関

ア 新たに「留学」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可、在留資格認定証明書の交付及び在留資格変更許可の申請)

(ア) 申請書

(イ) 写真1葉 16歳未満の者は不要

(ウ) 提出資料一覧表及び各種確認書

(エ)-1 在留資格認定証明書交付申請の場合

① 返信用封筒 1通

② 旅券の身分事項の写し及び追記欄に記載がある旅券においては追記欄の頁の写し

(エ)ー2 在留資格変更許可申請の場合には旅券及び在留カードなど、同取得許可申請の場合には旅券など

(エ)ー3 在留資格変更及び同取得許可の申請の場合には申請時の在留資格に該当する活動に関する資料

(オ) 不交付処分又は在留資格不許可処分について、処分理由を払拭する説明及び資料

(カ) 在留資格取得許可の申請の場合には、以上の他に、以下の区分によりそれぞれ定める書類1通

① 日本国内で日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類

② ①以外の者で在留資格の取得を必要とする者:その事由を証する書類

{適正校(クラスⅡ)で別表非掲載国・地域出身者の場合及び非適正校の場合は更に次の資料}

(キ) 日本語能力に係る資料 ※外国の大学、短期大学又は大学院を卒業し、その卒業証書等を提出する場合は不要

(ク) 経費支弁書

(ケ) 経費支弁者と申請人の関係を立証する資料

(コ) 預金残高証明書(原本)

(サ) 過去1年間の資金形成経緯を明らかにする資料

(シ) 奨学金の給付に関する証明書 ※奨学金の給付を受ける場合に必要

{非適正校の場合には更に次の立証資料}

(ス) 最終学校の卒業証明書

(セ) 経費支弁者の職業を立証する資料

(ソ) 過去1年間の経費支弁者の収入を立証する資料

イ 「留学」に在留資格をもって在留する外国人が、在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請)

(ア) 申請書

(イ) 写真1葉 16歳未満は不要

(ウ) 旅券及び在留カードなど

(エ) 提出資料一覧表及び各種確認書

(オ) 在学証明書(進学予定の場合は入学許可書)

(カ) 出席証明書、成績証明書及び卒業証明書(直近の在留諸申請時以降に在籍したすべての教育機関に係るこれらの証明書)

(キ) 滞在費支弁に関する申告書 ※適正校(クラスⅡ)及び非適正校の別表非掲載国・地域の出身者においては常に必要。適正校(クラスⅠ)並びに適正校(クラスⅡ)及び非適正校の別表掲載国・地域の出身者においては、直近の在留期間更新許可申請時において、資格外活動許可てに係る指導を受けている場合に限り必要

{在留費を本人が支弁する場合}

※下記(ク)及び(ケ)に関しては、本邦での資格外活動許可により得た収入や報酬を滞在費の支弁に充てている場合で、直近の在留期間更新許可申請時において、資格外活動許可に係る指導を受けているときに限り必要。

ただし、適正校(クラスⅡ)及び非適正校の別表非掲載国・地域の出身者においては、本邦での資格外活動ににより得た収入や報酬を滞在費支弁に充てているときに必要

(ク) 直近の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(アルバイトを1年以上行っている場合)

(ケ) 給与明細書の写し(アルバイトを行ったのが1年未満である場合)

(コ) 本国での収入又は資産の額を証明する資料 ※適正校(クラスⅡ)及び非適正校の別表非掲載国・地域の出身者においては常に必要。適正校(クラスⅠ)並びに適正校(クラスⅡ)の及び非適正校の別表掲載国・地域の出身者においては、直近の在留期間変更許可申請時において、資格外活動許可に係る指導を受けている場合に限り必要。

{滞在費を他人支弁とする場合}

※下記(サ)及び(シ)に関しては、上記(コ)に同じ

(サ) 送金証明書

(シ) 携行者の身分を証する資料

(ス) 経費支弁者の収入を証明する資料 ※直近の在留諸申請時から変更が生じている場合

(セ) 経費支弁者の収入を証明する資料 ※適正校(クラスⅠ)並びに適正校(クラスⅡ)及び非適正校の別表掲載国・地域出身者においては、本邦に居住する者が経費支弁者となる場合で、資格外活動許可に係る指導を受けているときに限り必要。それ以外においては、本邦に居住するものが経費支弁者となるときに必要

(ソ)奨学金の普及に関する証明書 ※直近の在留諸申請以降、新たに奨学金の給付を受ける場合に必要

④ 高等学校、中学校、小学校

ア 新たに「留学」の在留資格を取得しようとする者の場合(上陸許可、在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請)

(ア) 申請書

(イ) 写真1葉 16歳未満の者は不要

(ウ) 提出書類一覧表 ※所属機関が申請提出の場合は提出するかどうかは任意

(エ)-1 在留資格認定証明書交付申請の場合

①返信用封筒 1通

②旅券の身分事項の頁の写し及び追記欄に記載がある旅券においては、記載欄の頁の写し

(エ)-2 在留資格変更許可申請の場合には旅券及び在留カードなど、同取得許可申請の場合には旅券など

(エ)-3 在留資格取得許可の申請の場合には、以上の他に、以下の区分によりそれぞれ定める書類1通

① 日本国内で日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類

② ①以外の者で在留資格の取得を必要とする者:その事由を証する書類

(オ) 戸籍謄本又はこれに代わる証明書

(カ) 最終学校の卒業証明書 ※高等学校に入学する場合に必要

(キ) 日本語学習歴を証明する資料(本国政府等から許可を受けた施設で学習したもの。オンライン学習が含まれている場合はその時間数を明記したもの) ※高校に入学し 、かつ、教育機関において1年以上の日本語学習歴を有している場合に必要

(ク) 学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に関する資料

(ケ) 経費支弁書

(コ) 経費支弁者と申請人の関係を立証する資料

※下記(シ)から(ソ)までに関しては、高校に入学し、学生交換計画又はこれに準ずる国際交流計画を策定していない場合に必要

(サ) 預金残高証明書(原本)

(シ) 過去1年間の資金形成経緯を明らかにする資料

(ス) 経費支弁者の職業を立証する資料

(セ) 過去1年間の経費支弁者の収入を立証する資料

下記(タ)から(テ)までに関しては、中学校又は小学校に入学する場合に必要

(ソ) 監護するに至った経緯、監護計画を説明する資料

(タ) 監護人と申請人の関係を立証する資料

(チ) 宿泊施設の概要を明らかにする資料

(ツ) 生活指導担当者の在職証明書

(テ) 特待生受け入れに関する資料 ※高校に特待生として入学する場合に必要

(ト) 親権者の同意書

(ナ) 認定不交付処分又は在留不許可処分について、処分理由を払拭する説明及び資料

イ 「留学」の資格をもって在留する外国人が、在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請)

(ア) 申請書

(イ) 写真1葉 16歳未満の者は不要

(ウ) 旅券及び在留カードなど

(エ) 提出書類一覧表及び各種確認書

(オ) 出席証明書及び成績証明書(直近の在留に関する許可申請時以降に在籍したすべての教育機関に係る証明書)

(カ) 在学証明書(在学前に申請する場合は入学許可書)

(キ) 経費支弁書

(ク) 経費支弁者と申請人の関係を立証する資料

(ケ) 預金残高証明書(原本)

(コ) 経費支弁者の職業を立証する資料

(サ) 過去1年間の経費支弁者の収入を立証する資料

(シ) 監護するに至った経緯、監護計画を説明する資料

(ス) 監護人と申請人の関係を立証する資料

(セ) 宿泊施設の概要を明らかにする資料

(ソ) 生活指導担当者の在職証明書

在留期間

4年3か月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する

手数料

在留資格認定証明書の交付及び在留資格取得許可の場合は発生しない。

在留資格変更許可及び在留期間更新許可の場合は4,000円

経営・管理ビザ申請取得案内

在留資格該当性

本邦において行うことができる活動

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている在留資格「法律・会計業務」に該当する事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

対象となる主な者

会社の執行役員、監査役員、部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員、専門的知識をもって経営又は管理に従事する者

上陸許可基準

申請人が次のいずれにも該当していること

一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者をを除く)

ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。

ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

立証資料(申請の際に提出を要する立証資料)

ア 新たに「経営・管理」の在留資格を取得しようとする者の場合(在留資格認定証明書の交付、在留資格変更許可及び在留資格取得許可の申請)

{全カテゴリー共通}

(ア) 申請書

(イ) 写真1葉 16歳未満の者は不要

(ウ) 在留資格認定書交付申請の場合には返信用封筒 1通

(エ) 在留資格変更許可申請の場合には旅券及び在留カードなど、同取得許可申請の場合には旅券など

(オ) 在留資格取得許可申請の場合は、以上のほかに、以下の区分によりそれぞれ定める書類1通

① 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類

② ①以外の者で在留資格の取得を必要とする者:その事由を証する書類

{以上に加えてカテゴリー3及び4において提出を要する資料

(ク) 申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料

① 日本法人である会社等の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通

② 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

③ 日本において管理者として雇用される場合

労基法第15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(ケ) 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理について3年以上の経験を有することを証する文書

① 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

② 関連した職務に従事した期間を証明する文書 1通

(コ) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

① 当該事業を法人が営む場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他当該法人が当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) 1通

② 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

③ その他の勤務先等の作成した②に準ずる文書 1通

(サ) 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

① 常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

② 登記事項証明書 1通 ※(コ)①で提出していれば提出不要

③ その他事業の規模を明らかにする資料 1通

(シ) 事務所用施設の存在を明らかにする資料

① 不動産登記簿謄本 1通

② 賃貸借契約書 1通

③ その他の資料 1通

(ス) 事業計画書の写し 1通

(セ) 直近の年度の決算文書の写し 1通

{以上に加えてカテゴリー4の場合に提出を要する資料}

(ソ) 前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

① 源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

② 上記①を除く機関の場合

ⅰ 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

ⅱ 次のいずれかの資料

・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通

・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

イ 「経営・管理」の在留資格をもって在留する外国人が、在留期間経過後も引き続き在留しようとする場合(在留期間更新許可申請)

(ア) 申請書

(イ) 写真1葉 16歳未満の者は不要

(ウ) 旅券及び在留カードなど

{以上に加えてカテゴリー3及び4において提出を要する資料}

(エ) 直近の年度の決算書の写し 1通

(オ) 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通

{以上に加えてカテゴリー4において提出を要する資料}

(カ) 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

在留期間

5年、3年、1年、6か月、4か月又は3か月

手数料

在留資格認定証明書交付及び在留資格取得許可の場合は発生せず。

在留資格変更許可及び在留期間更新許可の場合は4,000円